মানুষের জীবনযাত্রা প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে আলো, বাতাস, পানি ও নানা ধরনের শব্দ। এগুলোর মধ্যে কিছু শব্দ আমাদের কর্মজীবন সচল রাখে, আবার কিছু শব্দ আমাদের মানসিক শান্তি ও স্বস্তি যোগায়। দৈনন্দিন জীবনের চলাচল, যোগাযোগ ও কাজের ধারা বজায় রাখতে শব্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রকৃতিতে শব্দের একটি স্বাভাবিক প্রবাহও রয়েছে। যেমন: পাখির কলতান, বৃষ্টির রিমঝিম, নদীর কলকল শব্দ আমাদের মনকে প্রশান্তি দেয়।

এই নমনীয় ও সহনীয় শব্দ জীবনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু শব্দ যখন স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করে চিৎকার, গর্জন বা কর্কশতায় রূপ নেয়, তখন তা হয়ে ওঠে অসহনীয়। ধীরে ধীরে এই অসহনীয়তা ভয়াবহ দূষণে রূপ নেয়, যাকে আমরা বলি শব্দ দূষণ।

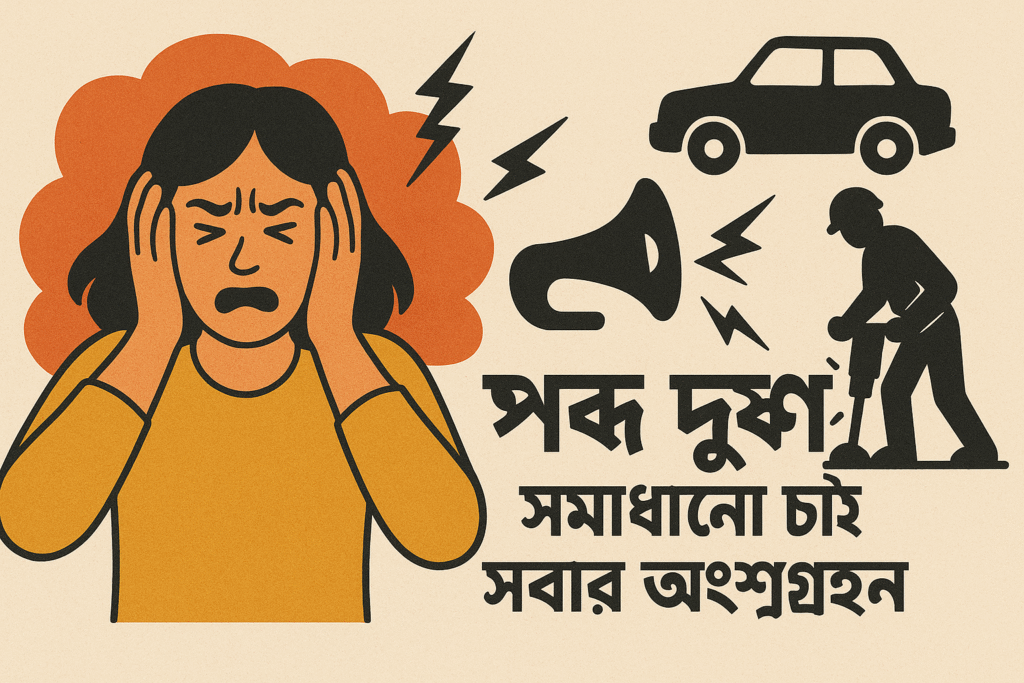

নগর জীবনের ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের কানে প্রতিনিয়তই ধাক্কা দেয় অসংখ্য শব্দ যেমন: হর্নের কর্কশ আওয়াজ, নির্মাণাধীন ভবনের যন্ত্রপাতির শব্দ, লাউডস্পিকারের অতিরিক্ত ব্যবহার কিংবা রাস্তায় হকারদের উচ্চস্বরে হাঁক-ডাক ইত্যাদি। প্রথমে এগুলোকে আমরা দৈনন্দিন জীবনের অংশ ভেবে স্বাভাবিক বলে মেনে নেই। কিন্তু এই স্বাভাবিকতাই ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে এক অদৃশ্য ঘাতকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শব্দ দূষণ কী? শব্দ দূষণ হলো পরিবেশে অতিরিক্ত বা অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দের উপস্থিতি, যা মানুষের শ্রবণশক্তি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে। অন্যভাবে বলা যায়, যখন কোনো শব্দ তার সহনীয় মাত্রা (সাধারণত ৬৫ ডেসিবেলের অধিক) অতিক্রম করে বিরক্তিকর বা ক্ষতিকর হয়ে ওঠে, তখন সেটি শব্দ দূষণ হিসাবে বিবেচিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই শব্দ দূষণ এখন এক নীরব বিপর্যয়ের নাম।

মানুষের কিছু কার্যকলাপও শব্দ দূষণে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। পার্টি, বিয়ে কিংবা অন্য কোনো অনুষ্ঠান মানুষ অনেক সময় উচ্চশব্দ তৈরি করে উপভোগ করে। এই শব্দ যে অন্যের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, সেটা তারা বুঝতে পারে না। যদি মানুষ শব্দ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন হয়, তবে তারা নিজেরাও অপ্রয়োজনীয় শব্দ সৃষ্টি করবে না এবং অন্যকেও তা করতে দেবে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)-এর মতে, মানুষের সহনীয় শব্দের মাত্রা ৪০ থেকে ৫০ ডেসিবেল। অথচ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে শব্দের মাত্রা দিনে গড়ে ৯০ ডেসিবেল ছাড়িয়ে যায়, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ শব্দ দূষণের কারণে শারীরিক ও মানসিক জটিলতায় ভোগে।শব্দ দূষণের প্রভাব বহুমাত্রিক। দীর্ঘ সময় শব্দ দূষণের কারণে শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়।

এছাড়াও হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, কান ব্যথা, মাথা ব্যথা, ফুসফুস জনিত সমস্যা, অনিদ্রা ও মনোযোগের ঘাটতির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে এর ক্ষতি শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রাণীকুলও এই সমস্যার ভয়াবহ শিকার। বিশেষ করে পাখি ও বন্যপ্রাণীরা তাদের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ হারিয়ে ফেলে। অতিরিক্ত শব্দে পাখিরা দিকভ্রান্ত হয়, বাসা বাঁধতে পারে না। এমনকি পানির নিচে তীব্র শব্দ তরঙ্গে মাছের চলাচল এবং প্রজননেও মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটায়। ফলে প্রাকৃতিক খাদ্যচক্র ব্যাহত হয়ে বাস্তুসংস্থান বিপর্যস্ত হয়।

বাংলাদেশে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর অধীন শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৬ কার্যকর রয়েছে। এই বিধিমালা অনুযায়ী আবাসিক এলাকায় রাত ৯ টা থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত শব্দের মাত্রা ৪৫ ডেসিবেল এবং অন্য সময়ে ৫৫ ডেসিবেল অতিক্রম করা যাবে না। অনুরূপভাবে বাণিজ্যিক এলাকায় যথাক্রমে ৬০ ও ৭০ ডেসিবেল, শিল্প এলাকায় যথাক্রমে ৭০ ও ৭৫ ডেসিবেল এবং মিশ্র এলাকায় যথাক্রমে ৫০ ও ৬০ ডেসিবেল নির্ধারণ করা হয়েছে। হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালতের পাশের ১০০ মিটার এলাকা ‘নীরব এলাকা’ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সেখানে রাতে ৪০ ও দিনে ৫০ ডেসিবেল শব্দের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বিধিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রথমবার অপরাধ করলে সর্বোচ্চ এক মাসের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। একই অপরাধ পুনরায় করলে সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড হতে পারে। তবে আইন সম্পর্কে মানুষের যথাযথ ধারণা না থাকা, শব্দের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে জনসচেতনতার অভাব এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে শব্দ দূষণ কমার পরিবর্তে দিনদিন বাড়ছে।

বাংলাদেশে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৬-এর বাস্তবায়ন, শব্দের সহনীয় মাত্রা নির্ধারণ ও পর্যবেক্ষণ, নীরব এলাকা চিহ্নিতকরণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে জরিমানা ও অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন আয়োজন করে। বাংলাদেশ পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগ অপ্রয়োজনীয় হর্ন নিয়ন্ত্রণ, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ভূমিকা রাখে।

সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা জনসচেতনতা বৃদ্ধি, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শব্দমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, হাইড্রোলিক হর্ন নিষিদ্ধকরণ, নীরব এলাকা ঘোষণা ও সংরক্ষণ এবং রাস্তার ধারে ও ভবনের পাশে গাছ লাগিয়ে শব্দ নিরোধক ব্যবস্থা তৈরি করে। এছাড়া বেসরকারি পরিবেশবাদী সংগঠন ও এনজিওগুলো গবেষণা, প্রচার ও জনসচেতনতা তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখে। বিশেষভাবে ‘বেলা’ (Bangladesh Environmental Lawyers Association) পরিবেশ বিষয়ক আইনগত সহায়তা প্রদান, পরিবেশ অধিকার রক্ষায় মামলা পরিচালনা ও নীতি প্রণয়নে অবদান রাখছে।

শব্দ দূষণের ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ। শুধু প্রশাসন বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ওপর নির্ভর করে শব্দ দূষণ রোধ সম্ভব নয়। একজন সচেতন নাগরিক হিসাবে আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু নিয়ম মেনে চলা উচিত, যার মাধ্যমে ধাপে ধাপে শব্দ দূষণ কমানো সম্ভব। শব্দ দূষণ রোধে করণীয় পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে – বিধিমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি; হর্ন বন্ধে যৌথ অভিযান ও নিয়মিত তদারকি; শব্দ মাপা যন্ত্র ব্যবহার করে উচ্চ শব্দসীমা লঙ্ঘনকারীদের তাৎক্ষণিক জরিমানা; গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জনসচেতনতা ও প্রচার; হাইড্রোলিক হর্ন আমদানি নিষিদ্ধ করা; ট্রাফিক আইনে হর্ন বাজানোর শাস্তি কঠোর করা; আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ও নীরব জোন চিহ্নিত করে সাইনপোস্ট স্থাপন; যানবাহনের শব্দ কমাতে সড়কের পাশে গাছ লাগিয়ে সবুজ বেষ্টনী তৈরি; কোনো বিষয়ে প্রচারের ক্ষেত্রে মাইকের ব্যবহার সীমিতকরণ; সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমাবেশে নির্ধারিত শব্দসীমায় মাইক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; শব্দ নিয়ন্ত্রণে নতুন প্রযুক্তি যেমন: নীরব জেনারেটর, সাইলেন্ট হর্ন, ইলেকট্রনিক যানবাহন, সাউন্ড প্রুফ ব্যারিয়ার ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি।

উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করা হলে শব্দ দূষণ অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব। তবে সব কিছুর মূল হলো ব্যক্তি সচেতনতা। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হয়, তবে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবেই।

শব্দ দূষণ এমন একটি পরিবেশগত সমস্যা, যা চোখে দেখা যায় না। কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদের শরীর ও মনের ওপর বিপজ্জনক প্রভাব ফেলছে। আধুনিক শহরজীবনে শব্দ দূষণ দিনদিন এমনভাবে বাড়ছে যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, মানসিক স্থিতি এবং শারীরিক সুস্থতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণ। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, গণমাধ্যম, প্রশাসন ও সকল স্তরের মানুষ একযোগে কাজ করলে গড়ে তোলা সম্ভব একটি শান্তিপূর্ণ, শব্দমুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ; যেখানে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ই নিরাপদ থাকবে।